Patrimonio Monumental

![]() Casco Histórico

Casco Histórico

Edificios singulares

EDIFICIOS RELIGIOSOS:

√ Basílica de la Asunción de Nuestra Señora

√ Capillas:

√ Capilla de Santa Ana

√ Capilla de San Francisco

√ Ermitas

√ Ermita de la Soledad

√ Ermita del Socorro

√ Ermita de Santa Ana

EDIFICIOS CIVILES:

Públicos:

√ Pósito Municipal

√ Casa del Maestro y Bodega

√ Ayuntamiento

Privados:

√ Casa de la Harina

√ Casa de Hidalgos

√ Antiguo Colegio-Seminario

√ Antigua Casa de los Mercedarios/ Registro

√ Casa del Cura

√ Banesto

√ Casa de los Aleas (Casa tradicional de labradores)

√ Casa de Puri Torres (Carretería tradicional)

BASÍLICA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

1. La construcción

Levantada sobre el solar que ocupaba la antigua parroquia de Santa María, la actual Basílica de la Asunción de Ntra. Sra. inicia sus obras hacia los años 1480-90, presentando diferentes etapas de construcción debidas a la mano de diversos arquitectos, hasta su finalización en la década de 1540.

Parece ser que debido a su ubicación, y a la necesidad de mantener el culto el mayor tiempo posible, la basílica se comenzó por los pies, excluyendo la torre, de tal manera que rodeara la antigua parroquia sin necesidad de derruirla, hasta que las nuevas obras lo hicieran inevitable.

El primer periodo constructivo, en el que se levantan los tres primeros tramos del templo, desde los pies, y que duraría, aproximadamente, hasta 1.496 año en que fallece, esta dirigido por el arquitecto Juan Guas, que diseña igualmente las portadas, aunque pensamos que se colocan una vez finalizado el templo o, al menos en época posterior a 1500, bajo el III Duque del Infantado, D. Diego Hurtado de Mendoza, casado con Dª María Alonso de Pimentel, hija del Conde de Benavente, cuyos escudos aparecen en las portadas del Norte y Oeste.

De todas maneras parece segura una fecha posterior a 1492, dado el detalle decorativa que aparece en la portada Norte: sobre los pináculo que flanquean la portada, Juan Guas decoró el elemento de remate con la típica cruz tridimensional toledana, pero dentro de ella puede verse la representación de una granada abierta (es decir Granada ya había sido conquistada por los Reyes Católicos).

En los años cercanos al 1500 comienza el segundo periodo constructivo, bajo la dirección al parecer, del arquitecto Hannequín de Cuéllar (Hannequín de Egas Martín), hijo de Hannequín de Bruselas.

Durante este periodo, que concluiría alrededor del año 1520, se solucionan los pequeños defectos de la construcción de los arcos y la proporción de las naves, se diseña y realiza el presbiterio con la sacristía vieja y se edifica la torre con su chapitel.

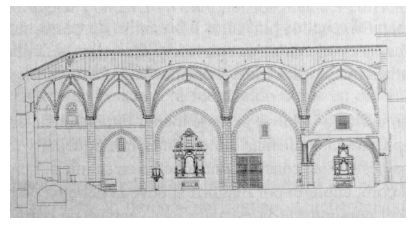

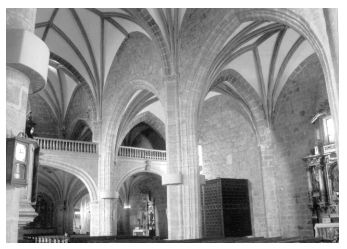

Los alzados interiores de ambos periodos constructivos difieren en los conceptos de diseño:

· Las pilastras del primer periodo son poligonales, mientras que las del segundo son circulares.

· En el segundo periodo, los arcos formeros tienen menor altura y todo el conjunto nuevo presenta una imposta corrida queno existe en el primer periodo.

· Igualmente, las nervaduras de las bóvedas son de dolomía, pero las del segundo periodo son de más calidad, siendo las del presbiterio de granito.

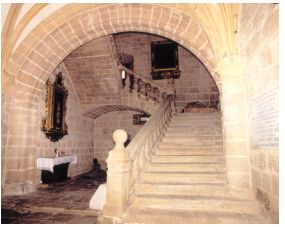

En los años cercanos a 1540 y una vez terminado el cuerpo principal de la iglesia, es cuando se inicia el tercer y último periodo constructivo, cuyas obras se atribuyen a Rodrigo Gil de Hontañón, o su escuela. En esta última fase se construye el Coro con su escalera de acceso así como la sacristía.

2. El edificio

El edificio, de construcción gótica con aditamentos renacentistas, está orientado en sentido Este-Oeste, con el ábside poligonal hacia el Este. Recorre todo el edificio una cornisa moldurada con bolas, característica de la época de los Reyes Católicos, reflejándose perfectamente en la s tres naves y la torre.

s tres naves y la torre.

Todos sus alzados exteriores presentan un ritmo de contrafuertes siguiendo los de las esquinas y la cabecera la diagonal de los encuentros entre muros. Recorre todo el edificio una cornisa moldurada con bolas, característica de la época de los Reyes Católicos, reflejándose perfectamente en las tres naves y la torre.

Los contrafuertes presentan una imposta corrida en donde disminuye su sección, al igual que la torre, teniendo esta última dos fajas corridas que, junto con la gran cornisa de modillones bajo el cuerpo de campanas, la dividen en tres pisos.

Cubren las naves una gran cubierta de teja cerámica curva diferenciando los tres volúmenes, teniendo el mismo sistema de cubrición los adosados en torno al ábside y la escalera del coro.

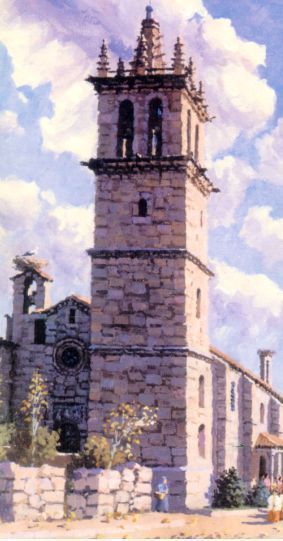

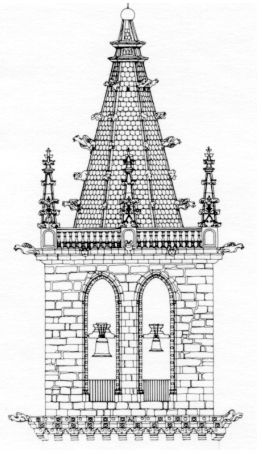

La torre está rematada por un esbelto chapitel con pináculos en las esquinas y centro de cada lado y una balaustrada renacentista que recorre todo su perímetro.

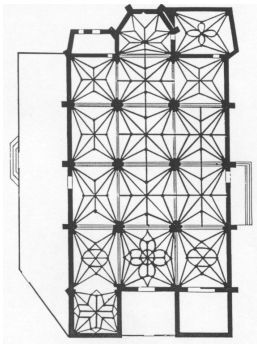

La iglesia es de planta basilical con tres naves, con crucero, con ábside ochavado y, según algunos estudiosos, cripta bajo el presbiterio. Tiene adosada, en el lado sur, la sacristía y en el lado norte una pequeña edificación más tardía.

La iglesia es de planta basilical con tres naves, con crucero, con ábside ochavado y, según algunos estudiosos, cripta bajo el presbiterio. Tiene adosada, en el lado sur, la sacristía y en el lado norte una pequeña edificación más tardía.

El edificio tiene cinco crujías, incluyendo el presbiterio, de espacios abovedados, siendo las dos primeras más estrechas que las restantes y los arcos formeros que separan las naves laterales con la central tienen menor altura.

En la última crujía se halla el coro que cubre las tres naves, al que se accede por una escalera de gran amplitud, situada en la capilla de la nave del evangelio.

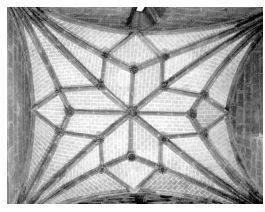

Esta escalera forma un volumen simétrico, en planta , al de la torre, creando entre ambos un atrio a los pies de la iglesia. Todos los espacios se cubren con bóvedas de aristas con terceletes, de nervaduras rectas, exceptuándose el sotocoro que presenta nervios cóncavos y convexos.

, al de la torre, creando entre ambos un atrio a los pies de la iglesia. Todos los espacios se cubren con bóvedas de aristas con terceletes, de nervaduras rectas, exceptuándose el sotocoro que presenta nervios cóncavos y convexos.

En su planta, la iglesia presenta una proporción típicamente medieval “ad cuadratum”, siendo el largo el doble del ancho, formando dos cuadrados, desde el exterior de la cabecera hasta la torre, y el largo de las naves son una vez y media el ancho de las mismas.

En sección, el alzado lateral del presbiterio presenta una altura total doble a la separación entre pilastras y las naves una altura de una vez y media el ancho.

Tipológicamente se puede considerar como una iglesia fundada por una familia de la nobleza bajomedieval de Castilla con el objetivo de convertirla en panteón familiar, aspecto que puede verse avalado por el hecho de que en el tímpano bajo el arco conopial, de la portada Oeste o de los pies, aparezca reflejada la traza de un enterramiento sepulcral característico de los tiempos finales del gótico.

3. Las Portadas

La iglesia cuenta con tres puertas de acceso, de piedra caliza, en concreto dolomía con drusas, construidas en el siglo XVI. En contra de lo acostumbrado, en el templo de Colmenar Viejo, la portada más rica es la situada en el lado Norte, no la del Oeste.La importancia de esta puerta norte se debe, al parecer, a que pone en relación dicho edificio religioso con el gran edificio civil del Señorío y Condado del Real de Manzanares, su castillo en Manzanares el Real.

De las 3 portadas existentes en el templo, las del Norte y Oeste son las más ricas. Ambas siguen el modelo característico de Juan Guas, con superposición de arcos, alfiz y moldura enmarcando el conjunto.

Esta organización es característica del arte musulmán y, a través del arte mudéjar, parece ser que inspiró al maestro toledano.

3.1. Portada Norte

La portada principal en esta iglesia es la Portada Norte, que se abre con un arco trilobulado, albergado por otro de medio punto con el grupo escultórico de La Piedad en su tímpano. Este tema de La Piedad o del Llanto de la Virgen sobre el cuerpo de Cristo, con San Juan y la Magdalena, es muy frecuente en el siglo XV.

La última arquivolta se abre en un conopio cobijando a Cristo crucificado y rematando en un florón sobre el que se alza la Virgen con el Niño, cobijados bajo una decoración de arquerías.

Flanquean la portada, dos pilares con baquetones que soportan las repisas que sostienen las imágenes de San Pedro y San Pablo.

El conjunto tiene una rica decoración vegetal entre la que se mezclan diferentes tipos humanos y de animales fantásticos y reales.

A ambos lados del florón se sitúan dos escudos con casco, celada y cimera; de frente a la izquierda el de la familia Mendoza, correspondiente al tercer Duque del Infantado, D. Diego Hurtado de Mendoza, y a la derecha el de los Pimentel, correspondiente a su esposa Dª María Alonso de Pimentel, hija de los Condes de Benavente. La decoración herádica se completa con once colmenas bajo el remate de la moldura que enmarca la portada, tema alusivo al escudo originario de la villa de Colmenar Viejo.

Las puertas de acceso, de madera cubiertas con planchas de metal y herrajes, corresponden al año 1.779.

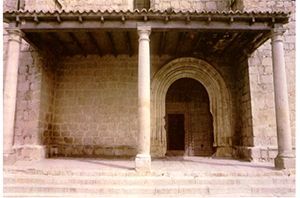

3.2. Portada Oeste o 'de los novios'

La Portada del Oeste, de los pies o "de los novios" como popularmente es conocida, se encuentra metida en una lonja en forma de U, formada por la torre y el cuerpo de la escalera de subida al coro, cuerpo éste de construcción posterior a la torre. Sobre dicha puerta se abre un óculo.

La portada consta de un arco car panel albergado por otro arco trilobulado con conopio. Una moldura que arranca del basamento enmarca el conjunto a modo de alfiz quebrado.

Esta organización aparece también en otras portadas de Juan Guás, como el claustro del Monasterio de Santa Mª del Paular, la iglesia de Torrelaguna, ...

En los arcos hay abundante decoración vegetal y animal, pero su talla no es similar a la de la Portada Norte. En ésta se ven galápagos, aves, animales fantásticos y desnudos masculinos y femeninos.

En las enjutas se repiten los escudos ya citados en la Portada Norte. El alfiz está decorado en su interior con flores unidas por el tallo y con los pétalos horadados.

Como elemento simbólico y definitorio nos encontramos con que en el interior del tímpano formado por el conopio, aparece esculpido un pequeño sepulcro gótico, reminiscencia o rememoración del objetivo inicial del templo como panteón familiar de la familia Mendoza.

3.3. Portada Sur o Puerta del Sol

La más sencilla de las tres portadas con que cuenta la iglesia es la popu-larmente conocida como Puerta del Sol, formada por un arco de medio punto con varios baquetones sencillos.

La portada se cubre con un pórtico de madera, que apoya sobre tres columnas dórico-toscanas, construido a finales del siglo XVII por orden del párroco titular de la iglesia, en aquel momento, Don José Ortiz Cantero, de origen extremeño.

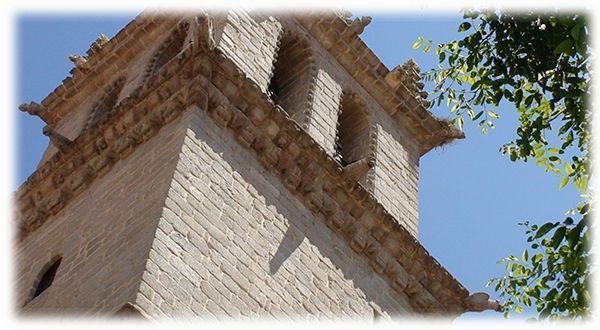

4. La Torre

Cuando a finales del siglo XVI son reunidos, por los emisarios del rey Felipe II, varios vecinos de Colmenar Viejo, para contestar al cuestionario de las "Relaciones... de los pueblos de España" responden a la pregunta 38ª que:"...no hay más que una parroquia, la cual es grande e principal, con una torre de cal y canto, y la torre con su chapitel y proveída de grandes campanas, la cual torre es la más grande e principal que hay en todo el reino de Toledo"

A través de la contemplación y el análisis de la obra, se puede decir que el entusiasmo de los vecinos de Colmenar, en el siglo XVI, respondía a la realidad y que no eran infundados sus elogios, pues esta torre es una de las más importantes levantadas en el estilo gótico tardío, tanto en belleza y armonía de sus proporciones, como por ser un buen ejemplo de fusión de las escuelas castellanas de su tiempo.

La torre se alza a los pies de la iglesia, en el lado sur, sobresaliendo del cuerpo del edificio. Es de sillería bien labrada a diferencia del resto de la fábrica.

Responde al modelo habitual en Castilla, prismática cuadrangular y coronada por un chapitel. Sus dimensiones son las siguientes: 8,80 metros de ancho por cada lado y 50,12 metros de altura hasta la cúspide del chapitel.

Se asciende por medio de tramos de escaleras de caracol, que se corres-ponden con los cuerpos de la torre. Cada uno de estos tramos de escale-ra se ubica en una esquina diferente de la torre; de esta forma el peso adicional de cada tramo se equilibra.

La separación de es-tos cuerpos de la torre se manifiesta al exterior por una im-posta con sarta de bolas, y el paso al cuerpo de campanas se marca por una cornisa volada formada por varios pisos.

El inferior, a modo de base, tiene unos canecillos que recuerdan los modillones del rollo que soportan unos sillares con arco tallado que inscriben otro cóncavo trilobulado. En el siguiente, sillares salientes, unos en forma de tacos alternando con otros decorados con rosas de cuatro hojas y botón central. El remate es otra fila de bolas y flores.

El conjunto de la cornisa tiene fuertes contrastes de luces y sombras producidas por la disposición de las molduras. Las dos primeras filas siguen el mismo modelo que los matacanes ciegos escalonados de las cornisas del castillo nuevo de Manzanares el Real, obra de Juan Guas, que se ha inspirado en la decoración de rollos y mocárabes de la arquitectura musulmana.

Del piso superior de la torre surgen unas gárgolas bajo la forma de dragón, en las esquinas, y de león en los centros de cada lado.

En el cuerpo de campa nas se abren, en cada costado, dos ventanas alargadas con arco de medio punto decoradas con un baquetón con su correspondiente basa, y en la nacela las consabidas bolas.

nas se abren, en cada costado, dos ventanas alargadas con arco de medio punto decoradas con un baquetón con su correspondiente basa, y en la nacela las consabidas bolas.

A época posterior corresponde la cornisa que remata este cuerpo de campanas, formado por molduras renacentistas con cuarto bocel, listel y gola; además de gárgolas de piedra caliza, figurando dragones, para arrojar el agua que resbala por el chapitel.

Se corona la torre por una aguja o chapitel octogonal de piedra caliza, con decoración de escamas en su plementería, y cerca del remate se interrumpe el ascenso por unas molduras horizontales que animan el conjunto.

Los bordes de los ángulos han perdido algo de su decoración, pero subsiste una gran parte, apreciándose crestas, leones, perros, y sobre todo grifos. En cada uno de los triángulos que se originan en la plataforma y en los centros de los lados hay pináculos sobre dados. Se completa con una balaustrada que recorre el basamento.

En el interior, se pasa del espacio cuadrado al poligonal por medio de grandes trompas; la aguja está hueca abriéndose en la zona superior unos vanos para luces y paso del viento.

Este modelo de chapitel es extraño dentro del foco toledano y su área de influencia, por lo que hay que buscar su referencia en otras zonas, tanto en su aspecto arquitectónico como en el decorativo.

La referencia arquitectónica la encontramos en las agujas de la catedral de Burgos, en cuanto a su estructura de pirámide octogonal sobre plataforma cuadrada, con pináculos en los ángulos y centros, unidos por un pretil, así como en la decoración, ya que los plementos tienen talladas escamas.

La intervención burgalesa en la torre de Colmenar Viejo puede explicarse a través de las relaciones familiares de los Mendoza, Duques del Infantado, con su cuñado Fernández de Velasco, Condestable de Castilla, para quien han trabajado los Colonia (Francisco y Simón), por lo que no sería extraño la participación del taller de los Colonia en la torre de Colmenar, y en concreto en el remate de la misma.

no sería extraño la participación del taller de los Colonia en la torre de Colmenar, y en concreto en el remate de la misma.

Hay también otro aspecto que conviene destacar: la solución decorativa que da originalidad a este chapitel de Colmenar Viejo y que resulta de una gran particularidad. En las aristas de dicho chapitel aparece una rica y variada ornamentación, con una serie de figuras de crestas, leones, perros y, sobre todo, grifos.

La escultura, en este caso, se adapta a su función y participa del orden de la arquitectura. Los leones y dragones de las gárgolas son un acento que marcan las divisiones horizontales y salientes; en cambio los grifos y leones de las aristas acentúan el sentido ascensional del chapitel.

El detallismo de estas trazas está acentuado al marcar la lengua, dientes, plumas, garras,... cuya percepción se pierde al estar situado a estas alturas. No obstante, y como nota curiosa, al ser contemplados de cerca, tanto los leones como los perros tienen rostros feroces y ojos saltones con un cierto carácter oriental, como si el escultor se hubiera inspirado en obras persas o chinas, al igual que se da también la coincidencia, con la arquitectura china, de la aplicación de animales en las aristas de sus cubiertas.

Es evidente, pues, que la torre, hasta el cuerpo de campanas, está en conexión con Juan Guas y su taller, pero no conocemos ninguna torre proyectada por el maestro toledano. En cambio, la parte superior de la torre, con el chapitel, tanto por el modelo arquitectónico, como por la decoración de escamas se identifica con los Colonia o algún colaborador cercano a ellos.

5. Retablos

Desde la finalización de las obras del templo, en el siglo XVI, y al margen del Retablo Mayor, diversos y variados en estilo y dimensiones han sido los retablos laterales y altares existentes en dicho templo a lo largo de los siglos.

De todos los retablos y altares realizados para esta iglesia, tan solo quedan cinco, más uno no perteneciente al mismo y que fue trasladado a él en los años cincuenta, procedente de la Capilla de Santa Ana. Los retablos laterales existentes en la actualidad son los siguientes:

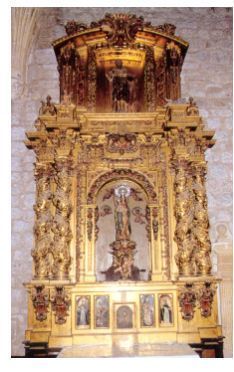

5.1. Retablo de la Inmaculada Concepción

El retablo de la Inmaculada Concepción es una obra barroca, de estilo churrigueresco, de finales del siglo XVII. Con unas dimensiones de 5 metros de altura por 3,50 metros de ancho, consta de banco, cuerpo principal con una sola calle y ático.

El cuerpo principal está flanqueado por cuatro columnas salomónicas, decoradas con hojas de parra y uvas.

En el centro la imagen, exenta, de la Inmaculada Concepción, de época muy posterior a la del retablo. Todo el retablo está profusamente decorado con follaje, angelitos y otros temas vegetales.

La imagen central del retablo estaba acompañada, en el ático, por otra escultura, de madera y exenta, al parecer de San Cayetano, desgraciada-mente desaparecida. Actualmente se encuentra la imagen de un ángel, obra moderna, de procedencia desconocida.

En madera tallada igualmente, existía una imagen de San Pedro apóstol, sobre la mesa del altar, así como las figuras, en altorrelieve, de San Fernando, San Hermenegildo, San Bernardo y San Isidoro.

5.2. Retablo de la Virgen del Rosario

Retablo barroco, de finales del siglo XVII, y estilo churrigueresco, tiene una estructura similar al de la Inmaculada Concepción.

Presenta, en el cuerpo principal, la imagen de la Virgen del Rosario, obra de finales del siglo XVI, sobre una peana barroca, decorada con cabezas de angelitos. Esta imagen, procede de la desaparecida ermita de Ntra Sra del Rosario, sita a las afueras de la villa, en el camino hacia Madrid.

Actualmente se encuentra en el ático, la imagen de San Nicolás de Bari, con la mitra a sus pies, procedente del desaparecido retablo dedicado a este santo y que estaba situado en el muro sur del templo, junto a la puerta del Sol y bajo el Coro.

Inicialmente se hallaba, en dicho ático, la imagen del fundador de los dominicos y gran difusor del Santísimo Rosario, Santo Domingo de Guzmán.

En el banco del retablo existían, y aunque retocados aún subsisten, cuatro medallones con pinturas que representaban a San Ildefonso, San Juan Bautista, San Juan Evangelista y San Eugenio, obispo de Toledo, todas, al parecer, de cierto interés.

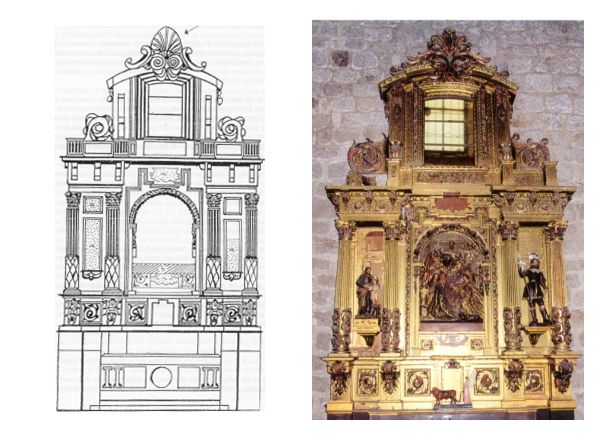

5.3. Retablo de la Encarnación

Retablo dorado y policromado, con la técnica de la pintura al temple, de mediados del siglo XVII. Consta de banco, decorado con cogollos vegetales, un cuerpo principal con tres calles, separadas por columnas de estilo corintio, y ático abierto a un ventanal, finalizado con una moldura a modo de remate.

Las columnas tienen fuste estriado y el tercio inferior se halla decorado con roleos o volutas de capiteles vegetales.

En el centro un relieve de gran belleza, finamente decorado y policromado, originario, posiblemente, de la anterior parroquia de Santa María, que representa el momento en que el arcángel San Gabriel anuncia a María.

Ésta se encuentra arrodillada, envuelta en un amplio manto, y vuelve su cabeza hacia el arcángel. Sobre su cabeza la paloma del Espíritu Santo, y sobre él, Dios Padre rodeado de ángeles y con la bola del mundo en su mano izquierda.

A ambos lados las esculturas de San Isidro, “con unos descomunales bueyes” que según opinión de un sacerdote de la parroquia, en el siglo XIX, “deberían quitarse y echarse a la dehesa”. La imagen del santo es obra de la misma época del retablo, perteneciente a la Cofradía de San Isidro Labrador, fundada en 1.660; y San Juan Bautista, al otro lado, de bella factura.

En el ático, la imagen de San José, con el Niño, obra más moderna, posiblemente de principios del XIX. Sobre la mesa del altar, existía una pequeña urna que contenía una imagen de talla de Ntra. Sra. de Belén.

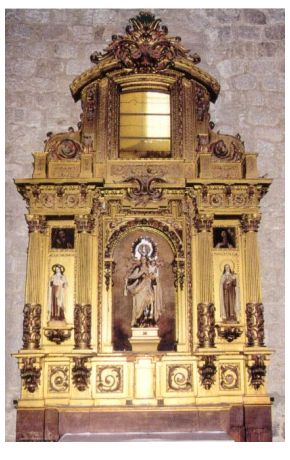

5.4. Retablo de Ntra. Sra. del Carmen

Retablo de época similar y parecidas características al de La Encarnación. En la calle central se encuentra la imagen de la Virgen del Carmen bajo un arco, en cuyo fondo se encuentra pintado el escudo del Carmelo.

En las calles laterales, dos pinturas con el profeta Elías y Santa Teresa de Jesús, y bajo ellas sendas escul-turas actuales de santas carmelitanas: Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Teresa de Avila.

Inicialmente, en las calles laterales se encontraban dos magníficas tallas en madera policromada, representando a San Joaquín en un lado, y en el otro, Santa Ana. En la actualidad, y tras un proceso de restauración, se hallan en los fondos previstos para el Museo parroquial.

5.5. Retablo de San Juan Nepomuceno

De excelente calidad es el retablo de San Juan Nepomuceno, perteneciente a la primera mitad del siglo XVIII, con decoración de rocalla y de estilo rococó.

San Juan Nepomuceno fue vicario del arzobispo de Praga y confesor de la emperatriz Sofía de Wittelsbach.

Al no querer revelar al emperador Wenceslao IV de Luxemburgo, rey también de Bohemia, los secretos de confesión de su esposa, fue mandado encarcelar y posteriormente, al morir en el potro de tortura, arrojado desde un puente al río Moldava, en 1.393.

Durante la noche, dice la leyenda, una luz misteriosa, como de cinco estrellas, brillaba a su alrededor, lo que permitió encontrar su cuerpo que flotaba sobre las aguas del río. Esta escena es la que aparece representada, en altorrelieve, en el ático. Fue canonizado en 1.729 y es el patrono de los puentes y el protector de las inundaciones.

En la calle central, se halla, en la actualidad, la imagen de San Antonio de Padua, que sustituye a la originaria de San Juan Nepomuceno, desterrada, primero al ático del Retablo de “La Purísima” y actualmente en los fondos del Museo Parroquial.

En las calles laterales figuran los santos Crispín y Crispiniano, hermanos, que a causa de su fe, sufrieron martirio bajo el emperador romano Maximiano. Ambos hermanos, eran zapateros y regalaban el calzado a los pobres, por cuya razón son patronos de las corporaciones que trabajan el cuero. Estas imágenes fueron compradas y donadas al retablo por el Gremio de Zapateros de Colmenar Viejo en 1.702.

El banco se decora con temas alegóricos, como un árbol, una rama, edificios, ... de talla muy sencilla. La mesa del altar presenta cinco estrellas que aluden al milagro de la aparición del cuerpo de San Juan Nepomuceno.

Originariamente, este retablo estaba ubicado en el muro sur, junto al sepulcro de Benito López, entre la Sacristía y el retablo de Ntra. Sra. del Carmen. Al desaparecer el retablo de San Francisco de Asís, fue trasladado al lugar que éste ocupaba hasta la actualidad.

5.6. Retablo de Santa Ana

Retablo procedente de la Capilla de Santa Ana, sita en la calle de la Feria. Desconocemos en qué momento se trasladó a la parroquia, aunque pensamos que debió ser con la reforma del templo llevada a cabo en los años cincuenta del siglo XX.

Es de tamaño mediano, 8 m. de alto por 4,5 m. de ancho, de estilo rococó, con columnas corintias y perteneciente a la primera mitad del siglo XVIII; coincidiendo con el periodo en que fue Capellán, en la Capilla de Santa Ana, el presbítero Manuel Rodríguez Jusdado. Quien posiblemente lo encargó.

El retablo consta de banco, tres calles y ático. En el centro, en un nicho avenerado, se encuentra la imagen de Santa Ana y, en los laterales, en seis hornacinas, los cuatro evangelistas más Santiago y San Andrés, debajo. En el remate, y bajo un arco trebolado, imagen de Cristo crucificado que sustituye a una talla originaria de la Inmaculada Concepción.

La mesa del altar tiene relieves alegóricos a la Virgen, como la torre de marfil, el cedro, la palma, el pozo de agua viva, la estrella de la mañana, etc. tomadas de las letanías, el Cantar de los Cantares y el Apocalipsis de San Juan.

5.7. Retablo Mayor

Desde el punto de vista formal, el retablo es una estructura arquitectónica ordinariamente de madera policromada, que decora como un gran telón de fondo escénico la mesa del altar.

Pero además, es un instrumento pedagógico de la liturgia católica y, como tal, tiene la misión de explicar, mediante imágenes, los principales misterios del cristianismo.

Asimismo, y desde un punto de vista tectónico, los retablos se componen de dos tipos de elementos:

√ Elementos horizontales: sotobanco, banco, o predella, cuerpos o pisos y ático.

√ Elementos verticales: calles y entrecalles.

En esta estructura, las imágenes y pinturas se distribuyen atendiendo a la prioridad de la calle central respecto a las calles laterales.

En la distribución de las escenas y figuras en el retablo, la simetría se tiene muy en cuenta, de manera que se asocian entre sí a ambos lados de la calle central.

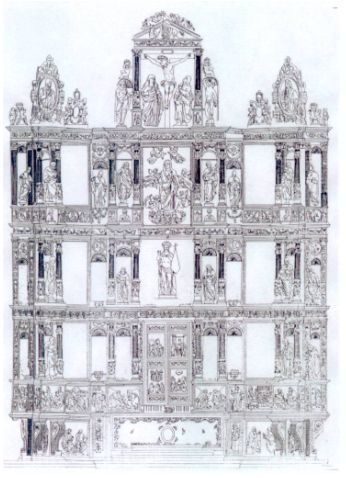

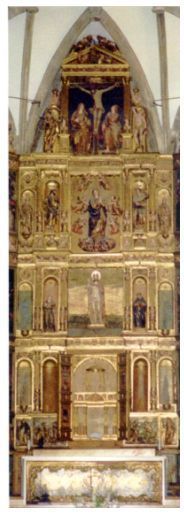

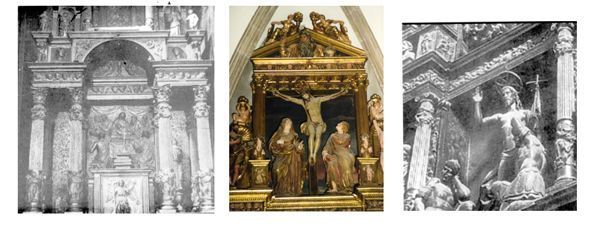

El Retablo Mayor de la actual Basílica de la Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo, es un magnífico conjunto de arquitectura, escultura y pintura. Está considerado, por su magnitud y calidad, una de las obras más notables del arte castellano de su épo ca, y fue realizado entre los años 1.560 y 1.583, incluyéndose dentro de la escuela toledana, tanto por su tipología como por los artistas que intervienen en él.

De estilo plateresco, en su época final, su estructura arquitectónica responde a la propia de los años medios del siglo XVI e impresiona por sus dimensiones, empleándose en él los diferentes órdenes clásicos, pero manteniendo una rica decoración. La alternancia de calles planas y entrecalles resaltadas por columnas acentúan la verticalidad del conjunto.

Presenta una planta ochavada para adaptar se a la cabecera de la fábrica y consta, en su organización vertical, de tres paños, con tres calles y entrecalles en cada uno de los dos paños laterales y cinco en el central.

Presenta una planta ochavada para adaptar se a la cabecera de la fábrica y consta, en su organización vertical, de tres paños, con tres calles y entrecalles en cada uno de los dos paños laterales y cinco en el central.

En su división horizontal tiene: sotobanco, en el que destacan los enormes mensulones y los relieves escultóricos alusivos al Antiguo Testamento; banco, con una serie de altorrelieves con figuras y escenas religiosas del Antiguo y Nuevo Testamento: tres cuerpos o pisos que desarrollan, alrededor de los tres órdenes clásicos, el gran programa iconográfico del retablo; ático con el Calvario y frontón. Todo ello con unas dimensiones de doce metros y medio de altura por once metros y sesenta centímetros de ancho.

De su estructura arquitectónica destaca el paño central, con una rica decoración escultórica que culmina en las puertas del Sagrario, así como los laterales, en los que sobresalen las seis pinturas, y que aparecen rematados por sendos medallones representando a los profetas Isaías y

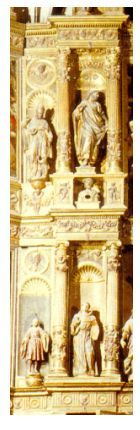

Las entrecalles, enmarcadas con columnas acanaladas de tercio interior decorado y correspondientes a un orden clásico cada cuerpo o piso, cobijan bellísimas esculturas de los apóstoles en nichos avenerados, así como nichos rematados por bellos tondos con rostros de perfil, en el segundo cuerpo y angelitos en el tercero.

Junto a los apóstoles, en el primer cuerpo aparecen (originariamente) las efigies de los cuatro santos fundadores de las principales órdenes monásticas del siglo XVI; cuatro santas y mártires, en el segundo cuerpo; y cuatro grandes obispos de la iglesia en el tercero.

El Retablo fue encargado por el Gobernador General del arzobispado de Toledo, Don Tello Gómez Girón, quien se responsabilizó de la contratación de los diversos artistas que trabajaron en él, aunque, al parecer, el párroco del nuevo templo parroquial, Don Francisco Gutiérrez*, tuvo un activo y significativo papel en algunas de las contrataciones.

* D. Francisco Gutiérrez, párroco de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, de la villa de Colmenar Viejo, hasta el año 1.585, era hijo del Contador Mayor (especie de Ministro de Hacienda) de Carlos I, Don Alonso Gutiérrez y de Doña María de Pisa, destacados mecenas de las artes en el Madrid de mediados del siglo XVI. Construyeron, para su solaz, y habitaron un bello palacio, a la afueras de la villa madrileña, en donde nació la infanta Juana, hermana de Felipe II y reina de Portugal que, tras enviudar y ser llamada por su hermano a Madrid, para hacerse cargo de la Regencia del reino, compró para fundar el Monasterio de la Visitación, más conocido por "Las Descalzas Reales".

La traza del retablo

Entre los años 1.560 y 1.566 parece ser que se llevaron a cabo las obras de ensamblaje, entalladura, ajuste de piezas y trabajo de decoración de la arquitectura del retablo, a cargo de los escultores toledanos Juan de Tovar y Francisco de Linares.

Estos artistas, contratados directa-mente por el párroco de la iglesia o por intercesión suya, que trabajan normalmente junto pues además eran cuñados, parece ser que realizaron también, los relieves escultóricos del sotobanco, con figuras solas o escenas de dobles parejas.

Las labores de dorado y estofado de dicho retablo fueron, al parecer, obra de los pintores Rodrigo de Vivar y Jerónimo Rodríguez, iniciando su labor en los primeros meses de 1.567.

La obra escultórica del retablo

Adosado a un ábside poliédrico, la sabia estructura arquitectónica del retablo se despliega nada menos que en once calles y entrecalles que facilitan la adaptación al muro y se organiza en tres cuerpos o pisos, ajustados a los órdenes clásicos, que se alzan sobre el alto sotobanco y banco, y coronados por remate muy desarrollado.

Al realizar el Retablo Mayor y con el objetivo de lograr un mayor realce del mismo se sobreelevó y amplió el presbiterio que quedó realzado sobre el suelo del templo, ocupando toda la cabecera.

Sobre ese presbiterio realzado se ubica un alto sotobanco, subdividido por mensulones en tableros con representaciones bíblicas, dos apaisadas, con parejas de figuras sedentes (David y Salomón; Moisés y Aarón) y cuatro verticales con figuras solas de pie, correspondientes a los cuatro profetas mayores del Antiguo Testamento (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel) relieves de técnica muy diferente y de menor calidad al del resto de la obra escultórica del Retablo, atribuibles, como hemos dicho, a los escultores toledanos Juan de Tovar y Francisco de Linares.

Sobre este basamento se levanta el retablo, cuyas trazas y obra escultórica son realizadas por el escultor castellano Francisco Giralte, naci do en Palencia hacia 1.505, que trabajó y colaboró, en diversas obras, con Alonso de Berruguete, y que en Madrid realizó, entre otras obras, el monumental retablo de la Capilla del Obispo, aneja a la medieval parroquia de San Andrés.

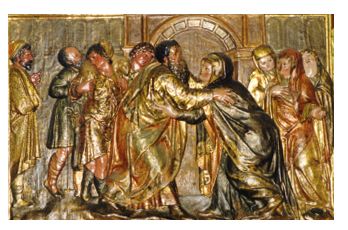

En el estrecho banco, de bellísima factura, Giralte, re-presenta diversas escenas, grupos y figuras en altorrelieve.

Así aparecen, desde el exterior al interior y de manera simétrica:

· Dos santas: Santa Bárbara y Santa Marta, una en cada extremo del banco.

· Dos virtudes cardinales: Prudencia y Fortaleza;

· Los grandes Padres de la Iglesia, en grupos de dos: San Agustín y San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Magno;

· Las otras dos virtudes cardinales: Justicia y Templanza;

· Dos escenas relativas a la vida de la Virgen; El abrazo ante la Puerta Dorada y El Nacimiento de la Virgen.

· Dos grandes teólogos de la Iglesia: Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura.

· Dos virtudes teologales: Fe y Caridad.

· Los Evangelistas, en grupos de dos: San Mateo y San Lucas; San Marcos y San Juan.

· El Sagrario o Tabernáculo en la calle central.

El primer cuerpo o piso del Retablo aparece rematado por un entablamento clásico y utiliza columnas de estilo dórico.

El programa iconográfico que alberga est compuesto por cuatro apóstoles (en este caso tres más San Pablo), en los nichos entre columnas (San Juan Evangelista, San Pedro, San Pablo y Santiago) y por los cuatro fundadores de las órdenes religiosas más importantes del siglo XVI (San Agustín, San Benito, San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán).

Las efigies de los dos fundadores que quedan en la actualidad se han reubicado, por cuestiones de estética, en el segundo cuerpo, junto a la escena de la Resurrección.

El segundo cuerpo o piso, utiliza columnas de estilo jónico y aparece rematado por un entablamento con decoración vegetal.

Este cuerpo alberga, además de los cuatro apóstoles correspondientes (San Andrés, Santo Tomás, y otros dos desaparecidos) en los nichos entre columnas, cuatro santas y vírgenes (Santa Inés, Santa Lucía, Santa Agueda y Santa Catalina) en los cuatro nichos restantes, de las que tan solo queda la del extremo derecho, Santa Catalina.

Sobre estos nichos y bajo el entablamento que remata el cuerpo aparecen cuatro bellos tondos, con rostros de perfil finamente tallados.

El tercer cuerpo o piso está rematado por un entablamento decorado con amorcillos y utiliza columnas de estilo corintio que descansan sobre un plinto que acentúa la esbeltez de las columnas y de los apóstoles que alberga, bajo los que se ubican unos bustos-relicarios, en la actualidad vacíos, que albergaban las reliquias habidas en el templo.

En los otros cuatro nichos, también sobre plintos, apa rece la jerarquía de la iglesia representada por cuatro santos obispos, de los que tan solo puede reconocerse a San Agustín, con un Niño a sus pies. Bajo estas figuras, medallones con figuras de perfil en altorrelieve.

El plinto se decora, así mismo, con amorcillos en distintas actitudes, que flanquean los medallones bajo las hornacinas y los cajeados de los lienzos.

En la calle central, cuya importancia jerárquica se distingue por su mayor anchura, el Sagrario o Tabernáculo ocupa el banco y el primer cuerpo del retablo.

Dispuesto como un armario eucarístico, las puertas en su anverso o frente se decoran con cuatro bellísimos relieves, que de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha son:

· Aparición de Cristo a la Magdalena,

· Duda de Santo Tomás,

· Ascensión del Señor

· Pentecostés

Relieves que ponen de manifiesto el triunfo de Cristo sobre la muerte y su presencia en el mundo por medio del espíritu divino.

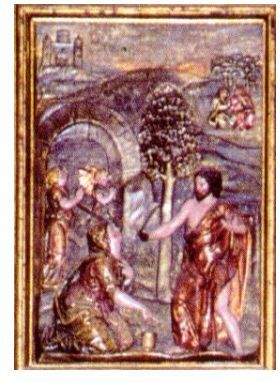

En su parte interior o reverso, se represen-tan, pintados, diversas escenas del Antiguo Testamento, haciendo referencia a los libros y capítulos en que aparecen descritas.

Todas estas pinturas fueron realizadas por el pintor toledano Hernando de Avila.

Sobre fondo de pan de oro, aparecen representadas dieciséis escenas, cuatro grandes:

Sobre fondo de pan de oro, aparecen representadas dieciséis escenas, cuatro grandes:

· Los panes de la proposición.

· Los exploradores de la Tierra Prometida.

· La Pascua.

· Dios concede el Maná en el desierto

Y doce pequeñas, casi miniaturas, que enmarcas a las anteriores:

· Sacrificio de Isaac

· Tobías y en Angel

· Sueño de Jacob

· Lucha con el Angel

· Moisés y la zarza ardiendo

· Moisés y la serpiente de metal

· Dios y Moisés en el Monte Sinaí

· Dios entrega a Moisés las Tablas de la Ley

· Moisés y Aarón ante el Faraón.

· El paso del mar Rojo

· Sacrificio de Elías

· David delante del Arca

En su interior, el Tabernáculo está compuesto por una arquitectura de dos cuerpos. En la zona i nferior, a modo de arco triunfal con tres calles, se alojaba el Sagrario, de madera dorada y con un ángel sujetando una cruz de triunfo en la puerta. Sobre ello, un relieve representando la Ultima Cena, escena alusiva a la institución de la Eucaristía; y en las calles la terales, separadas por dobles columnas de estilo corintio, sendas tallas, en madera dorada y policromada.

nferior, a modo de arco triunfal con tres calles, se alojaba el Sagrario, de madera dorada y con un ángel sujetando una cruz de triunfo en la puerta. Sobre ello, un relieve representando la Ultima Cena, escena alusiva a la institución de la Eucaristía; y en las calles la terales, separadas por dobles columnas de estilo corintio, sendas tallas, en madera dorada y policromada.

En el cuerpo superior, y en el centro, un templete circular de madera dorada, apoyado sobre cuatro columnas albergaba el Santo Cáliz y, en los lados, dos hornacinas con arco de medio punto, coronadas por frontones triangulares, cobijaban dos figuras, de las cuales una ha desaparecido y la otra se encuentra en pésimo estado.

En el segundo cuerpo de la calle central, se ubicaba la escena de La Resurrección, en donde una talla de Cristo, de figura entera, y vestido sólo con el perizoma, aparece flanqueado por dos tallas de soldados romanos, que custodian el sepulcro, en actitudes de somnolencia y sorpresa.

De dicho grupo escultórico no queda nada en la actualidad, pues el Cristo que aparece en su lugar, aunque parece obra del siglo XVI, no es originario del retablo.

El tema central del retablo, La Asunción de la Virgen, se ubica en el tercer cuerpo, ensalzando la figura de la Virgen como mediadora en la redención, por su presencia triunfante en el cielo.

Se remata la calle central con un Cal- vario en el ático, enmarcado por columnas de estilo compuesto o toscano, donde Cristo crucificado aparece flanqueado por la Virgen y el apóstol San Juan y del frontón triangular que corona la escena, emerge la figura de Dios Padre con el orbe en la mano izquierda y bendiciendo con la derecha.

A ambos lados del Calvario, enmarcados en hornacinas aveneradas, de menos tamaño que las tallas, las efigies de San Juan Bautista y de San Sebastián reafirman el valor del martirio como camino de salvación.

La pintura del retablo

El Retablo Mayor de la Basílica de la Asunción de Ntra. Sra. de Colmenar Viejo es uno de los escasos ejemplos conservados de la actividad pictórica existente en la región durante los últimos decenios del siglo XVI.

Las circunstancias de estos siglos nos han privado del conocimiento de un número importante de retablos que fueron realizados en Madrid y su entorno, en una etapa fundamental para el origen y desarrollo de la llamada Escuela madrileña.

La capitalidad de Madrid (año 1.561), y sobre todo la llegada de artistas italianos para la decoración del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, muchos de los cuales se afincaron definitivamente en la Villa y Corte, trajeron como consecuencia un desplazamiento del principal foco de actividad pictórica español de Toledo a Madrid.

Las obras que se realizaron en esta etapa tuvieron un carácter renovador, derivado de la nueva situación y de las exigencias de la ideología de la Contrarreforma. Por ello, las obras realizadas en este periodo tienen una enorme importancia a la hora de estudiar y valorar los orígenes y valores estéticos y de otros órdenes que participaron en los inicios del que iba a ser uno de los focos artísticos más relevantes de nuestra pintura: La Escuela madrileña.

En este contexto es en el que hay que valorar las pinturas de este Retablo Mayor, a las que a su innegable calidad se suma su carácter testimonial de lo que fue la pintura de una época, de fuerte sabor italianizante e impronta de los temas impuestos por el Concilio de Trento, auténtico punto de encuentro entre la actividad de una prestigiosa y consolidada escuela en la España del siglo XVI, la escuela toledana, y una incipiente producción relacionada con los ambientes, influencias y preocupaciones de la nueva Corte.

Fiel reflejo de esta situación es la propia ejecución de este Retablo Mayor, en el que colaboran artistas toledanos, desplazados desde su lugar tradicional de trabajo, y artistas madrileños, de producción muy vinculada a los encargos de la Corte.

La decoración pictórica del Retablo se reparte en 6 tablas pintadas al óleo, todas de medidas similares 1,65 por 1,30 metros, y realizadas entre 1.566 y 1.583. Estas seis tablas representan las siguientes escenas del Nuevo Testamento:

- La Anunciación

- La Visitación

- El Nacimiento

- La Adoración de los Magos.

- La presentación de Jesús en el Templo.

- Jesús entre los Doctores.

La primera de las escenas, La Anunciación, situada en el cuerpo inferior del paño izquierdo del Retablo es, al parecer obra de Diego de Urbina, discípulo de Alonso Sánchez Coello y suegro del escritor López de Vega.

La primera de las escenas, La Anunciación, situada en el cuerpo inferior del paño izquierdo del Retablo es, al parecer obra de Diego de Urbina, discípulo de Alonso Sánchez Coello y suegro del escritor López de Vega.

Poseyó una técnica dibujística de factura muy precisa y compacta, así como una delicada entonación para las carnaciones y un refinado cromatismo.

Comenzó a trabajar alrededor de 1.545 y fue nombrado pintor de Cámara, por Felipe II, en 1.583, muriendo diez años después en Madrid. Entre otras obras se le encargó la realización de diversas parejas de santos para el Monasterio de El Escorial.

En esta Anunciación, la virgen María, reclinada sobre su escritorio, es sorprendida y perturbada su lectura por el Arcángel San Gabriel. Es el momento en que anuncia el nacimiento de su hijo, Jesús, que concebirá por obra y gracia del Espíritu Santo. Y para una mejor lectura comprensiva, aparece éste sobre su cabeza en forma de paloma.

El Arcángel irrumpe en la paz de María para enviar un mensaje divino, el nacimiento; momentos antes, María realiza labores de costura. Un costurero, de magnífica factura y detalle, que por sí sólo sería un bodegón, y que alegra la estancia. De igual manera es tratado el florero, con un gran naturalismo y refinamiento. Contiene cinco azucenas, que son el símbolo de la virginidad de María, y que se repite en relieves pintados de algunas claves de las bóvedas de la iglesia.

La composición sigue un esquema diagonal, donde los personajes son situados en una línea ascendente, desde el ángulo inferior derecho. El florero, elemento decorativo y simbólico, centra toda la composición. Hay un cierto estatismo en los personajes, su movimiento está marcado por amplios pliegues de las vestiduras. Una clara perspectiva en el pavimento y en la disposición de los objetos, estando el foco muy arriba.

La luz ilumina los personajes desde la parte derecha, sin olvidar el fuerte foco del Espíritu Santo, que apoya a la ambientación de la escena, además de la función simbólica de irradiación de la luz espiritual

La Visitación, situada en el paño de la derecha, en el cuerpo inferior, es obra, al parecer, de Luis de Velasco, pintor de origen toledano, a cuya catedral estuvo adscrito desde 1.571, y donde murió en 1.606.

Pintor de claras influencias italianas en sus obras, parece ser que el verticalismo de la composición de los modelos, en el cuadro que nos ocupa, la tipología de los mismos y el carácter seco y dibujístico de su factura, marcando intensamente los contornos y los ángulos de los pliegues de las telas, son cualidades que corresponden al autor.

Este pintor trabajó también, una vez finalizado el Retablo Mayor, en la pintura de otros retablos laterales de dicho templo, aunque desconoce-mos de cuáles.

En estaa obra, la Virgen María, después de conocer la buena nueva, decide ir a visitar a su prima Santa Isabel, por aquel entonces embarazada del que posteriormente sería Juan el Bautista. Los personajes llenan las dos terceras partes del cuadro.

Hay una clara composición vertical, equilibrio de fuerzas entre la parte derecha y la izquierda. Esta disposición supone cierta frialdad y estatismo; solamente los rostros de algunos personajes dan cierto de frescura.

El peso de los pliegues de los vestidos y los fuertes contrastes de claroscuro hacen que los personajes parezcan casi escultóricos.

La Virgen María y Santa Isabel se encuentran situadas en el centro de la pintura, mientras que uno de los tres acompañantes, el de la derecha, mira al espectador y le señala lo que acontece, similar a aquellas pinturas italianas donde se retrata al donante en una postura muy parecida.

Al fondo, la escenografía arquitectónica marca el eje vertical de la composición. Se pueden apreciar vivas tonalidades en el tratamiento de los ropajes.

De las dos tablas del retablo atribuidas a Alonso Sánchez Coello, El Nacimiento, se sitúa en el paño de la izquierda, en su segundo cuerpo.

Esta composición es más movida que las anteriores, y son varios los puntos de atención en el tema representado.

Dentro del mismo cuadro se desarrollaran dos escenas totalmente distintas. En un primer plano, tres personajes, la Virgen, San José y el Niño Jesús, se distribuyen armónicamente.

Hay una clara composición simétrica, sobre todo en las posturas de uno de los pastores oferentes y la Virgen. Ambos, arrodillados, miran al recién nacido, ofreciéndole amor y calor.

De pie, otro pastor, observa al recién nacido y parece dar gracias a Dios por su llegada.

La otra mitad de la composición se sitúa en los laterales: dos pastores son sorprendidos por un coro de ángeles, que portan una cartela con el texto "Gloria in Altísimo", anunciándoles la venida del Salvador. A la derecha se aprecia una columna con el fuste roto.

El tratamiento de la luz es puramente espiritual: el cielo queda iluminado por el resplandor de los ángeles, así como quedan glorificados los pastores y la Sagrada Familia con los destellos de Niño Jesús.

El color es avivado por la luz, produciendo, en el primer plano, intensos contrates.

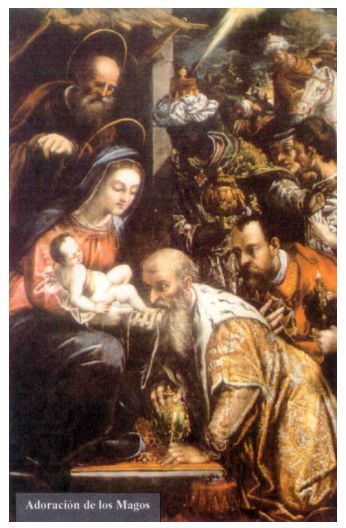

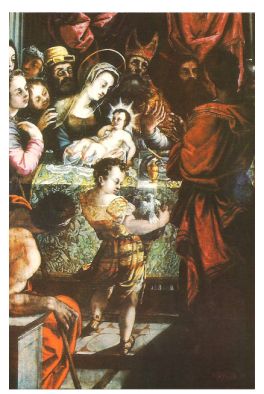

Por encina del Nacimiento, se ubica la otra obra atribuida a Sánchez Coello. La Adoración de los Magos.

Se localiza en el lateral izquierdo del tercer cuerpo.

La presentación de Jesús en el Templo. Entre los pintores del retablo, cabe destacar a Hernando de Avila pintor que Pons cataloga como uno de los grandes artistas de la época, entre otras cosas, por el trabajo tan notable y minucioso de las pinturas del interior del Tabernáculo de esta Basílica de Colmenar Viejo.

Hernando de Ávila es autor de un tratado de pintura, que no ha llegado a nosotros, además de ser un magnífico miniaturista.

Localizada en el segundo cuerpo de la calle lateral derecha, la escena muestra la presentación del Niño Jesús en el Templo, según manda la ley de los judíos. María sostiene a su hijo desnudo entre sus manos, mostrándoselo a Simeón, hombre justo que esperaba la llegada de Dios. Simeón, con tiara sacerdotal, lanza la mirada al altísimo, dando gracias y agradeciendo su solicitud. Alrededor de la mesa, otros personajes se fijan en el pequeño. Algunas de las actitudes de éstos rompen con la uniformidad.

De pie, un joven de espaldas muestra la ofrenda, una paloma o una tórtola, símbolo de la paz, la pureza y la sencillez. De espaldas a nosotros, y mirando la escena, hay otros dos personajes: el de la derecha, de pie, y el de la izquierda, sentado. La postura y los fuertes volúmenes de éste último nos recuerdan las obras de Miguel Ángel. Es interesante el naturalismo de las actitudes adoptadas por las personas de la parte de la izquierda de la mesa. Todo el fondo está cubierto de cortinajes, como si de un telón de escena se tratara.

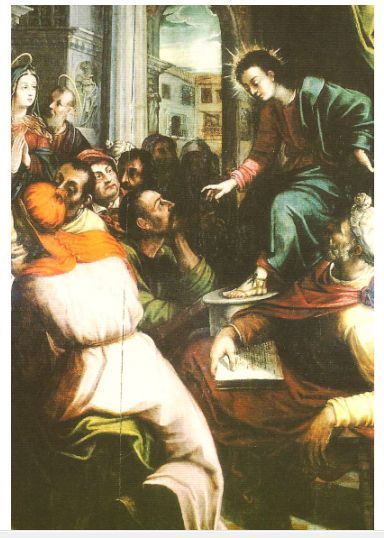

Aún existiendo esa barrera que es la mesa, no distorsiona la movilidad de la escena, ya que no es tan fuerte y estudiada la disposición de los personajes. Hay cierta libertad en el lugar que ocupa cada uno. Algunas de las figuras son muy estilizadas y se puede apreciar cierta influencia manierista. También se observan rasgos de la pintura Veneciana en el uso del color Jesús entre los doctores. Obra, como la anterior, de Hernando de Avila, se ubica en el tercer cuerpo, en el lateral derecho.

En una estancia del templo, Jesús discute con los Doctores. Algunos atentamente escuchan las explicaciones y razonamientos del joven Jesús, mientras que otros buscan la veracidad de sus palabras en los textos sagrados. Al fondo de la habitación aparecen sus padres, alegrados por haberle encontrado. Las características de esta pintura son similares a la anterior. El espacio pictórico está completo de personajes. Los individuos del primer plano, que abren la escena con su disposición., muestran actitudes tranquilas, aunque no estáticas.

La perspectiva está marcada por el enlosado del piso y las cornisas de las paredes del fondo, situándose el foco de luz en la parte superior de la derecha, y fuera totalmente de la escena. Se aprecia clara influencia de la Escuela Veneciana en el tratamiento del color.

El interior se abre con un patio y, a su izquierda, con la capilla de forma cuadrangular con techumbre de madera de estilo mudéjar y decoraciones de época renacentista.

Destaca en el centro de la misma el sepulcro del fundador de dicha capilla, Juan González del Real, nativo de la localidad y capellán de los Reyes Católicos. Esta capilla fue fundación privada y estaba unida con el hospital para recoger pobres eclesiásticos de la localidad.

Juan González falleció en 1530 y la capilla fue la morada de sus restos. Según su testamento, dejaba a cargo de un capellán las misas casi diarias que debía decir por su ánima así como de la administración de sus bienes que pasaban por el control de los gastos generados por la capilla y el hospital.

Desde mediados del siglo XVIII, esta capilla fue la sede de la primera hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y donde se hacía especial hincapié en los preparativos de la llegada de la Virgen a esta capilla, el viernes de las fiestas patronales.

Está ubicada en la Plaza de San Francisco de la localidad y es fundación privada del Alférez Francisco Palacios, nacido en Colmenar Viejo y que falleció en 1578.

Su fundación estuvo envuelta en polémica. Según las pretensiones de su fundador, en su testamento, el objetivo era construir una capilla en la actual basílica, utilizando una pared de la misma y remodelar una capilla en honor a la Asunción y San Francisco. Así mismo, debía instalarse su cuerpo cerca del altar además de unas rejas que servirían de separación con el resto de las naves.

Todo ello no se llevó a cabo debido al interés de sus albaceas y del ayuntamiento de que dicha capilla se ubicara en la nueva iglesia que se planteaba construir en Colmenar Viejo a finales del siglo XVI. Finalmente, todo quedó en la edificación de su capilla con el nombre de San Francisco.

Su estructura arquitectónica consiste en una sola nave, con pilastras de ladrillo y muros de sillarejo. Tiene una puerta con arco escarzano y otra apertura tapada.

En el centro de la nave se encuentra la lápida sepulcral tal y como lo tenía ordenado el Alférez Francisco Palacios con la siguiente inscripción: "Aquí están los huesos del Alférez Palacios, fundador de esta capilla. Falleció año 1578.

Se desconoce el autor de la obra pero, algunos estudiosos, apuntan hacia el entorno de Juan de Herrera-Francisco de Mora, tanto por su estructura como por sus características estilísticas.

Durante el proceso desamortizador fue adquirida por el Ayuntamiento, de quien es propiedad en la actualidad, y destinada a diversos usos, entre otros al de Hospital.

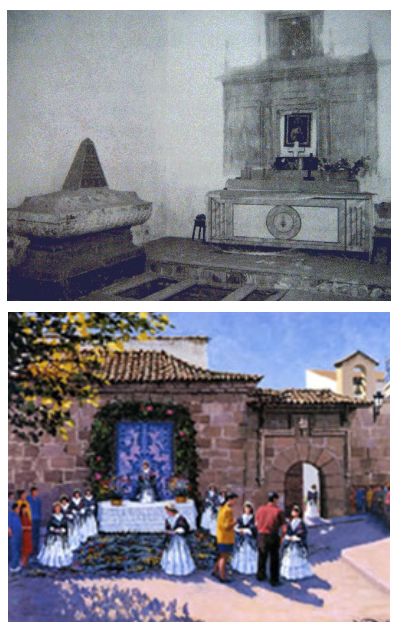

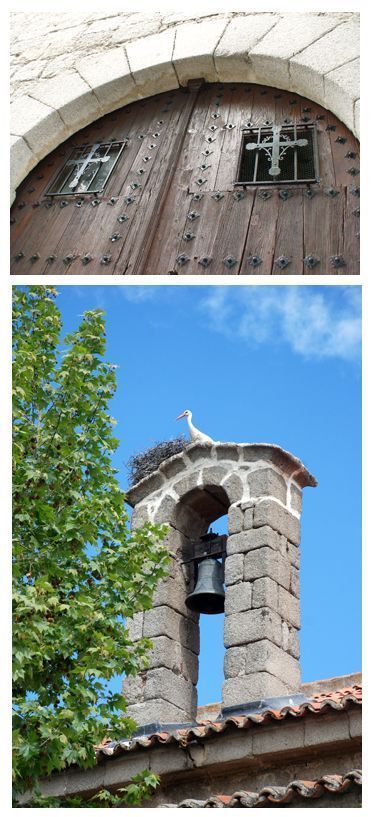

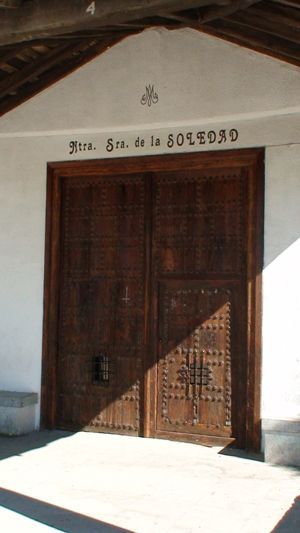

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Está ubicada a las afueras de la localidad, lindando con la carretera actual que lleva a Madrid.

Es una ermita de pequeñas dimensiones de forma casi cuadrangular de dos cuerpos. El primero mide 15 metros por 10, con el añadido en forma de pórtico hacia su puerta de entrada.

El primer cuerpo corresponde a su primera época, mediados del siglo XVI, donde destaca una puerta monumental, adaptada al paso de las imágenes religiosas cobijadas en su recinto y relacionadas con la Semana Santa. Eran imágenes de gran tamaño y pesadas que debían ser llevadas en andas y sobre los hombros de los feligreses.

El pórtico quedó añadido a finales del siglo XVII para darle mayor amplitud con este segundo cuerpo.

Su extinguida cofradía tuvo el privilegio en 1606 de poseer una bula papal firmada por el Papa Paulo V, concediendo indulgencias plenarias y parciales a sus cofrades a cambio de participar en ciertas festividades de la Semana Santa y de la Cruz de mayo.

Actualmente, el Jueves Santo, los feligreses van en procesión desde esta ermita con la Virgen de la Soledad, hasta la actual basílica y desde ella la devuelven a su morada.

Ubicada a las afueras de la localidad, en su zona sur y lindante con una rotonda de circunvalación con el polígono de la estación y la carretera del cementerio nuevo, esta ermita existe desde, al menos, el siglo XVI.

Antiguamente, esa zona referida era conocida por los lugareños como uno de los emplazamientos de las eras, a cuya actividad estuvo, al parecer, muy vinculada, cerca del antiguo camino de Colmenar Viejo a Madrid, por El Pardo. Tiene una estructura casi cuadrangular con unas medidas de 11 metros de largo y 10 de ancho.

La característica arquitectónica más importante de la misma es su puerta de entrada rematada con un arco de medio punto con grandes dovelas.

En su interior, tiene una inscripción fechada en 1887 que nos habla de una reforma, emprendida por un sacerdote de la localidad, que evitó, de esta forma, su ruina.

Tras ser durante unas décadas propiedad privada, fue donada recientemente a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

En la actualidad, no se realiza en ella apenas ningún tipo de culto, salvo alguna misa esporádica.

El pósito se constituye como un granero donde se depositan y almacenan los cereales con objeto de evitar tanto la carestía como la escasez de granos.

El edificio del pósito de granos de Colmenar Viejo se localiza entre las calles "del Viento" y "del Cura", por donde tiene su acceso. Se encuentra, por lo tanto, en una de las zonas más emblemáticas de la localidad, frente a la Basílica de la Asunción de Ntra. Sra. y formando parte del conjunto monumental del casco histórico, en la plaza de "Luis Gutiérrez", denominada hasta principios de siglo, "de la Puerta del Sol".

Su estructura original se ha visto muy alterada, principalmente por el incendio y destrucción que tuvo lugar durante la pasada guerra civil, destruyéndose la mayor parte del edificio debido a uno de los bombardeos. En la actualidad pueden apreciarse sus muros de sillarejo, de granito del lugar, que ha respetado la rehabilitación.

Destacan sus vanos abocinados que conservan parte del enrejado, concretamente en su alzado Este. A ambos lados de su portada aparecen dos ventanas más amplias, que recuperaron su formato primitivo después de la reforma.

En 1752, un documento nos dice que dicho pósito tenía dos cámaras, tal ve para almacenar trigo y centeno. Por otra parte, en los planos realizados en 1876, su acceso daba lugar a un pequeño recinto que comunicaba con un espacio más amplio que presentaba diversas subdivisiones para almacén y dependencias.

para almacenar trigo y centeno. Por otra parte, en los planos realizados en 1876, su acceso daba lugar a un pequeño recinto que comunicaba con un espacio más amplio que presentaba diversas subdivisiones para almacén y dependencias.

Junto a su acceso, en dos sillares bien escuadrados, se han localizado sendas inscripciones, aunque también sobre el desaparecido dintel de la puerta se cinceló otra inscripción cuyos restos se encuentran, aunque fragmentados, en la estructura de la entrada. Uno de estos sillares, cuadrangular, con medidas aproximadas de 0,67 x 0,66 x 0,23 m., presenta cuatro líneas con caracteres donde destacan nexos de los que, a falta de un estudio más exhaustivo, proponemos la siguiente lectura: "Se mandó hacer siendo alcaldes los regidores Di(?) año 1550".

Así, pues, nos encontramos con una inscripción, de mediados del siglo XVI, que desea dejar constancia de una construcción de carácter concejil, y que viene a regular el mercado local de granos. Y es que los pósitos adquirían granos, en momentos de precios bajos, para vender o prestar a precios razonables a los panaderos que no debían salirse de la tasa local impuesta, e incluso para prestar sementera a los propios labradores, pero siempre con la necesidad de autofinanciarse y mantener cada año el depósito inicial.

En efecto, el abastecimiento local de trigo fue un problema para Colmenar Viejo a lo largo de su historia. Por ello hay que entender, también, la razón de la existencia de este pósito. Debido al tipo de terreno, esta población tuvo, a lo largo del tiempo, cosechas propias de trigo al límite de la suficiencia para poder abastecer las necesidades de sus moradores. Por ello, en los años de penuria, había que importar cereal de los pueblos de la comarca de Alcalá de Henares para poder suplir dichas carencias estacionales.

Con la rehabilitación, el nuevo edificio se ha diseñado como una amplia sala polivalente; una sola nave rectangular. El efecto conseguido es de una gran armonía. En el interior los nuevos materiales, hierro, madera y cristal, contrastan con la piedra del edificio primitivo, que se mantiene a la vista. El hierro aparece no sólo como parte estructural. La textura del óxido, la cubierta y los planos oblicuos y acristalados, hacen que los materiales sean por sí mismos una expresión artística contundente.

El buen estado de conservación del muro exterior ha permitido mantener a éste aislado de la nueva construcción, creando así un pasillo estrecho por el que se puede rodear parte del edificio, dándonos la ocasión de observar desde otra perspectiva la relación del espacio dentro-fuera, que propone el original diseño.